研究シーズResearch Profiles

音楽教育メソードの理論と実践に関する研究

プロフィール

社会福祉学部 子ども教育福祉学科:教授 板野 晴子 Seiko Itano

私は音楽教育の方法(音楽教育メソード)を研究しています。特に、「音楽教育の究極の目的は人間形成である」と述べたスイスの音楽教育家、E. J=ダルクローズの「リトミック」を中心に、その理念を追求しています。また、立正大学の学生にはリトミックの実践法を指導しており、その学びを通して「リトミック指導者として日本一になろう!」と声がけをしています。

趣味はウォーキングの道すがら、近所の神社にある「花手水」の写真を撮ることです。

- 目的・内容

- 音楽教育メソードが日本に導入された経緯は?

昭和38年7月に東京で開催された国際音楽教育協会(ISME)の前後、日本の音楽教育界に、オルフ・シュールベルクやコダーイ・システム、リトミック等の西洋の音楽教育メソードが紹介され、強いインパクトを与えました。これらの音楽教育メソードは、それぞれの特色ある教育方法が注目され、わが国の幼児教育や学校教育で活用しより良い実践法を探るべく、多くの検討がなされてきました。

私は主に、リズム教育を中心としたリトミックの導入史を研究しています。歴史的な観点からリトミックの理念と意義を明らかにすることにより、教育実践の根拠を探ります。

- 展望・成果

- トットちゃんや美輪サマも学んだリトミック

これまでの研究を通して、日本の女子高等教育の開拓者である成瀬仁蔵(1858-1919)、国際連盟事務局次官であった新渡戸稲造(1862-1933)、日本の幼児教育の父とも呼ばれる倉橋惣三(1882-1955)、海外教育思潮の研究者であり、六・三・三制を唱えた教育学者の阿部重孝(1890-1939)、新教育運動の潮流の中で黒柳徹子氏や美輪明宏氏にリトミックを講じた小林宗作(1893-1963)ら、歴々の教育者らが日本のリトミックの導入の経緯に係わっていたことを明らかにすることができました。

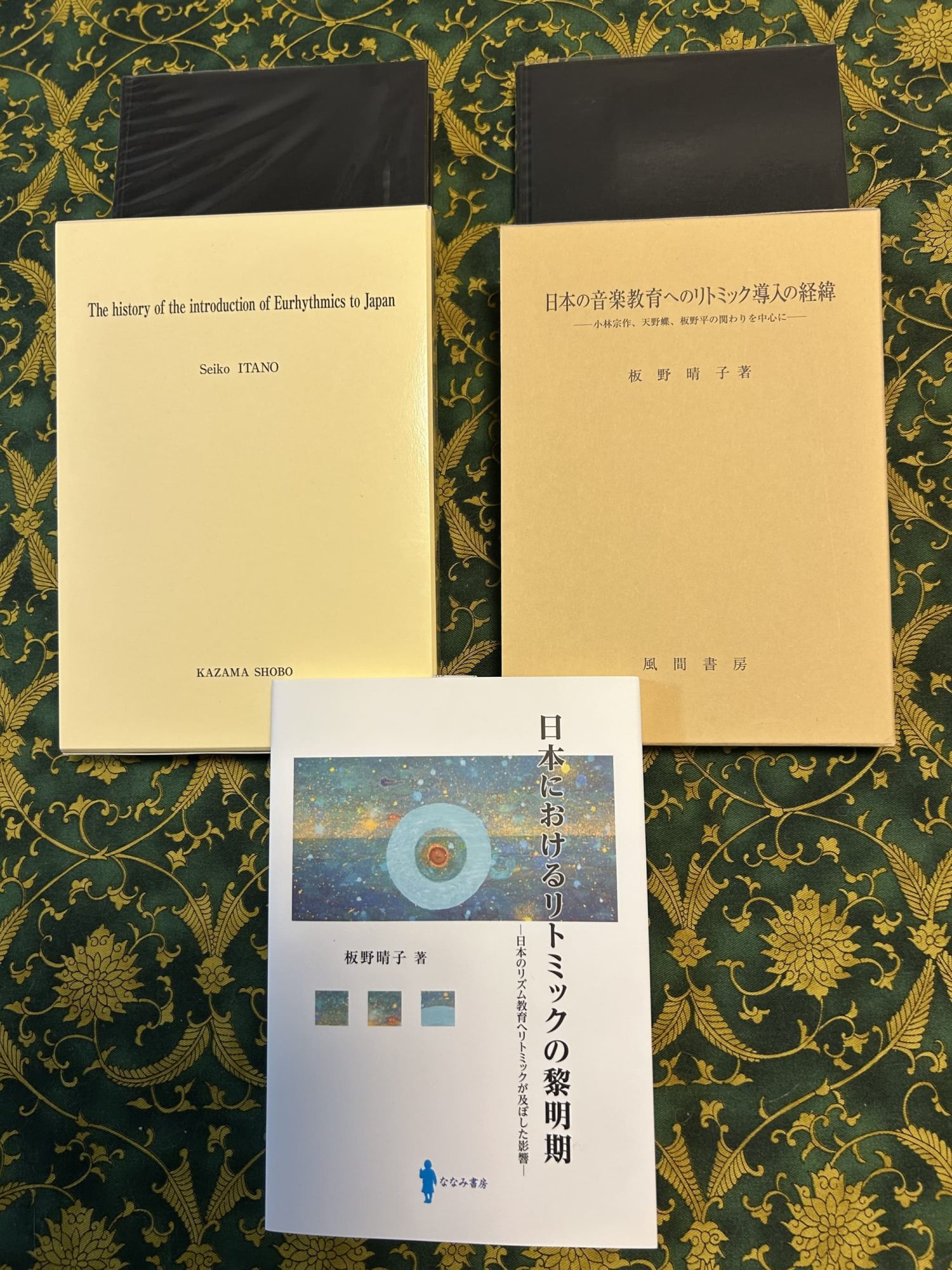

これらの研究成果を国内のみならず世界に向けて発信するために、研究書『日本の音楽教育へのリトミック導入の経緯』(風間書房、2015年)、『日本におけるリトミックの黎明期』(ななみ出版、2016年、平成27年度立正大学石橋湛山記念基金)を出版し、さらに博士論文を含んだ論文集を英語に翻訳して出版しました(The history of the introduction of Eurhythmics to Japan, KAZAMA SHOBO, 2021, 科学研究費補助金課題番号40514980)。「演奏技術の向上」よりも「人間形成」を重要視するところに音楽教育の目的がある、という考えに立ち、研究を進めています。

- キーワード

-

#社会福祉学部、#音楽教育、#リトミック、#リズム、#身体運動