研究シーズResearch Profiles

イメージ体験の多様性の検討

プロフィール

心理学部 臨床心理学科 助教:福井晴那 Haruna Fukui

筑波大学大学院人間総合科学研究科3年制博士課程修了、博士(心理学)。

心的イメージを研究しています。親の顔でさえぼんやりとしか思い出せないのに(視覚イメージが弱い)、話し声や音楽のイメージは夢の中であっても生き生きと聞こえてくる(聴覚イメージが強い)ことに気が付いたことがイメージ研究を始めたきっかけです。

- 目的・内容

- 心的イメージの体験のされ方は人によってどう違うのか?

「海辺」を思い浮かべてください、と言われたときあなたならどんなイメージを想起するでしょうか。写真のように静止した海と砂浜の光景を想像する人もいれば、大きな波が打ち寄せる動的な場面を思い浮かべる人、波の音や潮の香り、足に触れる砂の感触まで同時に想起する人もいるでしょう。

このようにイメージの特徴や体験は人によって大きく異なるのですが、こうした質的な違いに関する包括的な検討はこれまで十分に行われてきませんでした。そこで、私はこの「イメージ体験の多様性」に着目した研究を進めています。

- 展望・成果

- 想起される視覚イメージの視点が人によって異なる??

私の研究では、視覚や聴覚、嗅覚といった感覚ごとに複数の単語を提示してイメージを想起してもらい、実際にどのようなイメージが生じたのかを自由に記述してもらいました。そのデータをKJ法という手法を援用して分類しました。

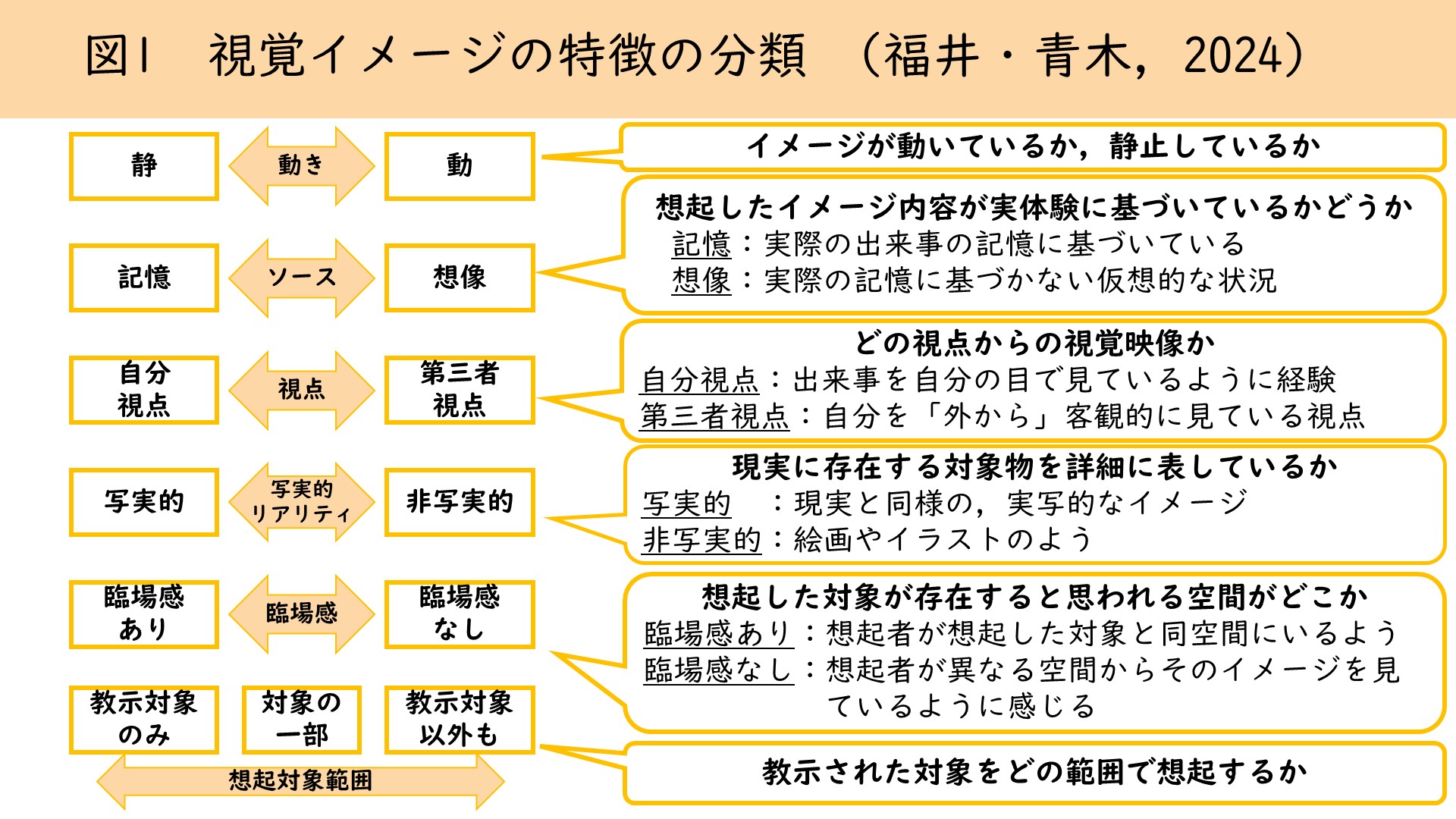

例えば、視覚イメージについては、その特徴が6つの軸で分類されました(図1)。視覚イメージを想起するとき、自分の目線で見ているように体験する「自分視点」の人もいれば、自分も含めて外側から眺めているような「第三者視点」で体験する人もいます。また、写実的なイメージを想起する人もいれば、アニメやイラストのようにデフォルメされたような場面を想像する人もいることがわかりました。

さらに興味深いのは、視覚イメージの想起を求めても、自然と聴覚や触覚などの他の感覚イメージも同時に豊富に喚起されたり、イメージ想起によって感情体験が強く引き起こされる場合もあることです。

現在は、視覚以外の感覚イメージについても分類を進めているほか、イメージ体験の多様性がイメージ能力の個人差測定や精神症状およびその治療にどのような影響を与えるのかについても検討しています。

紹介した研究内容:

福井晴那・青木佐奈枝(2024). 鮮明性測定尺度の視覚項目回答時に生じるイメージ体験の分類 パーソナリティ研究, 33(1), 1-13.

- 研究が生み出した成果・効果による社会への応用や実装の可能性など

-

イメージは記憶、学習、感情体験、精神症状などの様々な精神活動に密接に関係しています。しかし、こうした感覚的な体験は他人と共有・比較しづらく、自分と他人の違いを日常生活で自覚することは難しいものです。

勉強やスポーツなどの活動において鮮明なイメージ能力を活用して良いパフォーマンスをする人がいる一方で、イメージが鮮明すぎるがゆえに不快な記憶を繰り返し思い出してしまう人もいます。また最近では、イメージを全く想起できない「アファンタジア」という特性を持つ人々の存在も知られるようになりました。このような人々は学校教育で当たり前に言われる「想像してみましょう」といった指示に従うことすら困難な場合があります。 こうした状況を踏まえると、まずは人によって知覚・感覚の体験はまったく違うんだということを私の研究を通じて知ってもらうだけでも、救われる人がいるのではないかと考えます。さらに、自分のイメージの特徴を知ることができるようになれば、学習効率や記憶力を向上させたり、精神症状を改善させたりする可能性も広がります。

- キーワード

-

#心理学 #臨床心理学 #心的イメージ #個人差 #イメージ体験