研究シーズResearch Profiles

土壌空隙構造を活かした水処理材の開発と水資源の持続的利用可能性評価

プロフィール

地球環境科学部 環境システム学科 助教:松野 晃大 Akihiro Matsuno

2023年3月埼玉大学大学院理工学研究科博士後期課程修了。埼玉大学研究機構 学術研究員を経て2025年4月から現職。趣味:音楽鑑賞、サッカー観戦 (浦和レッズ)、神社仏閣巡り、映画鑑賞、犬の散歩

特に海外のフィールドで作業するのが好きです。

- 目的・内容

- 土壌空隙構造から探る水循環と持続的資源利用

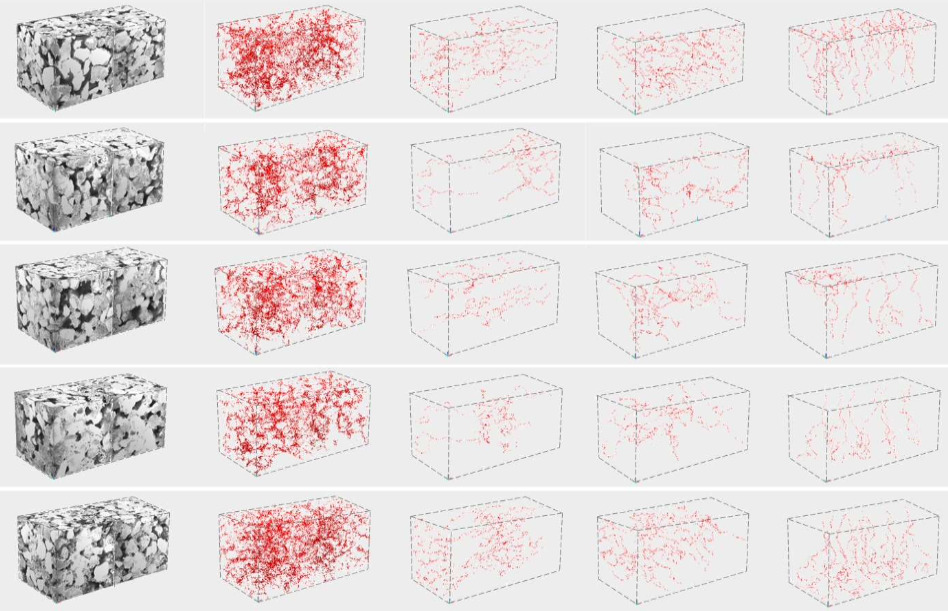

水は地球上の主要な生命の源であり、現代社会の維持に不可欠な物です。世界の多くの地域では、農業や土地開発における水資源の開発が経済発展を大きく促進してきました。特に環境中において、マクロの視点で見ると、水の通り道は土壌 (都市において地盤) 内の空隙を通過していて、これらの構造を理解することは水の流量を把握できるだけでなく、蒸発量およびそのメガニズムを把握することに繋がり、持続可能な水資源の利用に繋げることができます。またミクロの視点で見ると、顆粒状の砂や土壌または岩石 (都市ではコンクリートなど)はそこに水が通ることにより、有害物質を吸着することができる可能性があります。

- 展望・成果

- 建設廃棄物 (CDW) リサイクルで挑む水処理と暑熱対策の研究

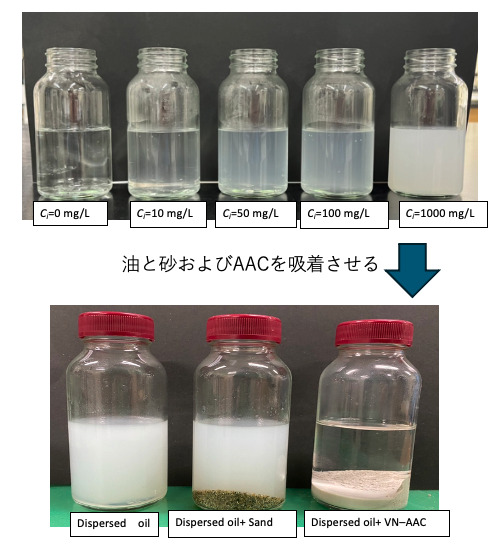

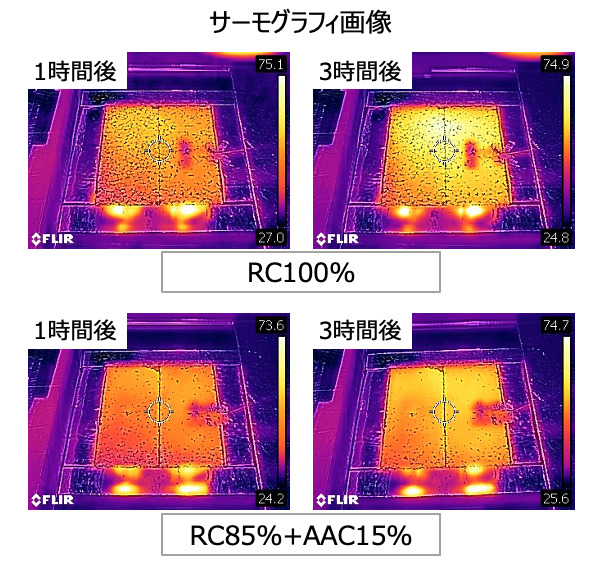

私たちは、これまでJICA JST ベトナムSATREPS projectを通して、ベトナムの建設廃棄物 (CDW) を対象に室内吸着実験を行い、特に建設廃棄物のうちの顆粒状の軽量気泡コンクリートやラテライトに関して、重金属のヒ素や六価クロムや鉛やカドミウムや油分に関して、非常に大きな除去効果を示しました。また同じく建設廃棄物のコンクリートやレンガを使用し透水性舗装や保水性舗装において蒸発性試験を行い、これらの蒸発の際のメカニズムを突き止め、実際に適用する際の貴重なデータおよび指標を得ることができました。今後、水処理試験も蒸発性試験も実験室だけでなく、パイロットスケールで行えば、水処理材の実用化および暑熱緩和対策へ向けたデータを得ることができると考えています。特に透水性舗装や保水性舗装を利用した試験では、暑い熊谷市内で実験・観測を行うことを計画しています。

主な研究成果

Matsuno, A., & Kawamoto, K. (2023). Assessment of Dispersed Oil Sorption in Oily Wastewater onto Hydrophobized/Oleophilized Autoclaved Aerated Concrete (AAC) Grains. Environments, 10(6), 92. https://doi.org/10.3390/environments10060092

Matsuno, A., & Kawamoto, K. (2022). Hydrophobicity/Oleophilicity of Autoclaved Aerated Concrete (AAC) Grains Coated with Oleic and Stearic Acids for Application as Oil/Water Separating Filtration and Adsorbent Materials in Vietnam. Environments, 9(8), 101. https://doi.org/10.3390/environments9080101

- 研究が生み出した成果・効果による社会への応用や実装の可能性など

-

建設廃棄物や産業副産物の軽量気泡コンクリートおよびラテライトを顆粒状にすれば水処理材として浄化槽などで使用することができます。建設廃棄物のコンクリートやレンガから透水性舗装や保水性舗装として再利用すれば資源のリサイクルだけでなく暑熱緩和対策のために有効の可能性があります。

- キーワード

-

#水文学、#地盤環境工学、#吸着、#脱着、#重金属、#油処理、#蒸発性試験、#建設廃棄物、#透水性舗装、#保水性舗装

- 共同研究者

-

埼玉大学大学院理工学研究科 教授 川本 健 Ken Kawamoto

JICA JST ベトナム SATREPS project (https://www.jst.go.jp/global/kadai/h2901_vietnam.html)に2024年3月まで参加。

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門 地圏環境リスク研究グループ 主任研究員 斎藤 健志 Takeshi Saito

埼玉県環境科学国際センター 資源循環・廃棄物担当 主任研究員 磯部 友護 Yugo Isobe