研究シーズResearch Profiles

里山における人間活動が生物群集に与える影響の定量化

プロフィール

地球環境科学部 環境システム学科 助教:古郡 憲洋 Norihiro Furukori

2022年3月に新潟大学大学院自然科学研究科博士後期課程修了。新潟大学佐渡自然共生科学センターの特任助教を経て2025年4月から現職。趣味:サッカー、映画鑑賞、ビオトープ造り、水の中を眺めること。

- 目的・内容

- 里山の持続可能性の維持に向けた研究

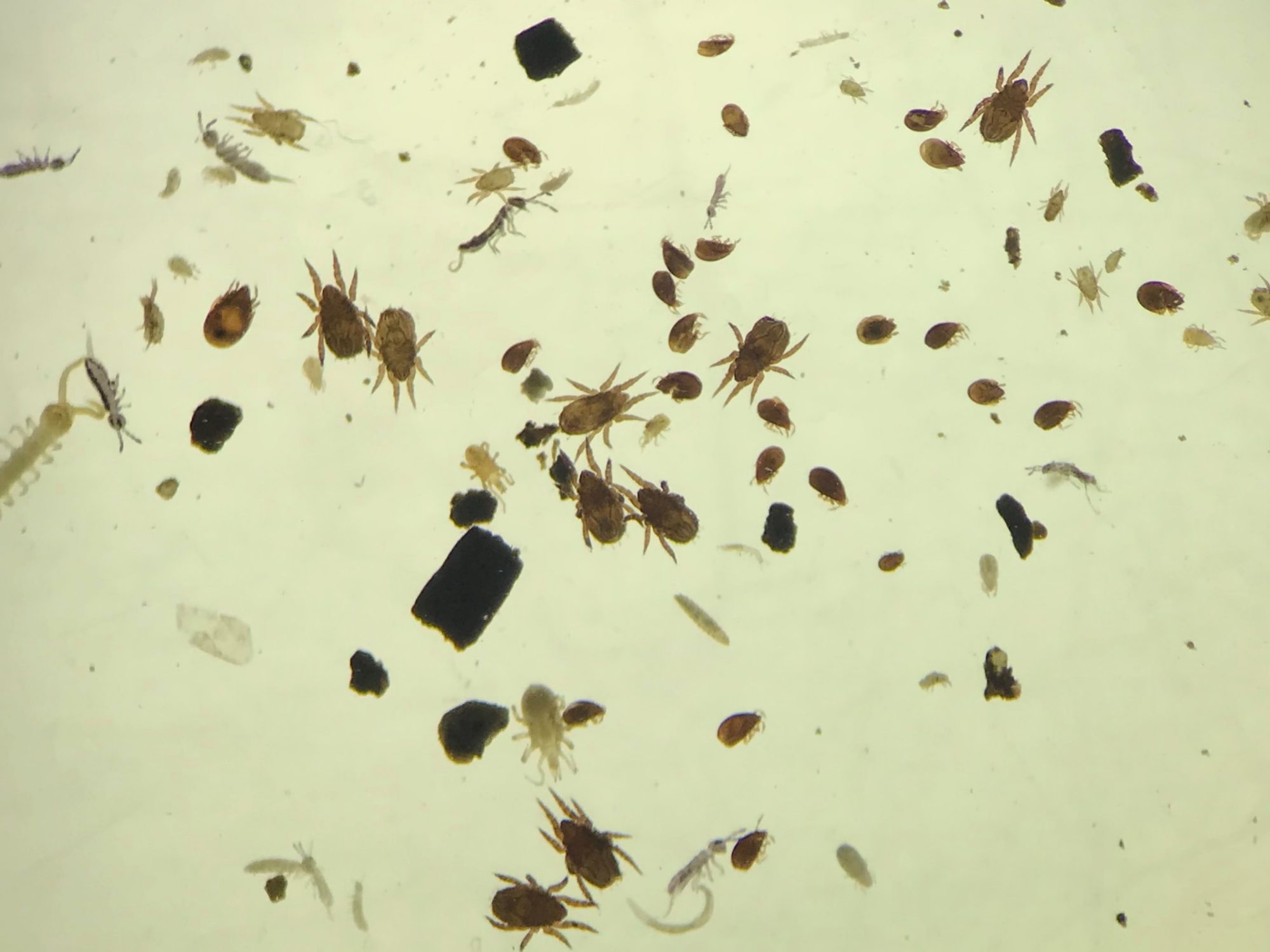

昨今、日本の里山景観が持つ文化的価値や生物多様性保持機能が注目を集めています。しかし、実際の里山では住民の高齢化に伴う人間活動の縮小や農業の機械化に伴う環境の改変が頻発しており、これらの状況は日々刻々と変化しています。私の研究では、里山生態系機能の保全と現代的な農地管理を両立する手がかりを探るため、農地における圃場整備や農業の機械化、農薬の使用、耕作放棄地の再利用などの人間活動がそこに生息する生物群集やこれらが駆動する物質循環機能に与える影響の定量化に取り組んでいます。

- 展望・成果

- 佐渡島での野外調査からみえてきたこと

これまで、新潟県佐渡市を調査地とし、里山における①森林と農地の分断や②畦畔における火入れおよび除草剤の散布が土壌動物群集およびこれらが持つ有機物分解機能に与える影響を調査しました。①の研究では、森林から分断された畦畔において、捕食者の個体数密度の低下、デコンポーザーとシュレッダーの個体数密度の増加、有機物分解率の増加がみられました。②の研究では、各処理区のリター量は異なる変動パターンを示し、大型土壌動物の個体数密度と有機物分解率はこれらと連動することが明らかとなりました。

現在は、森林から農地に侵入する土壌動物バイオマスの定量化や、水生昆虫が利用しやすい湿地ビオトープ構造の解明などに取り組んでいます。

最近の主な研究成果

古郡憲洋,岸本圭子,本間航介(2020)里山景観における森林と水田畦畔との接続性の違いが土壌動物群集に与える影響,農業農村工学会論文集,88(1),I_165-I_177.

Norihiro Furukori, Keiko Kishimoto-Yamada, Kosuke Homma (2022) Impacts of burning and herbicide disturbances on soil animals and organic matter decomposition in terraced paddy field levees in Japanese satoyama. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. 22, 270-280.

Norihiro Furukori, Kosuke Homma (2024) Effect of water edge structure on aquatic insect communities in wetland biotopes created for biological conservation: research performed immediately after field development. Paddy and Water Environment. 22, 581-599.

- キーワード

-

#保全生態学、#群集生態学、#里山、#水田畦畔、#湿地ビオトープ、#土壌動物群集、#水生昆虫群集、#有機物分解機能