研究シーズResearch Profiles

19世紀アメリカ文学における家庭性と領域批評

プロフィール

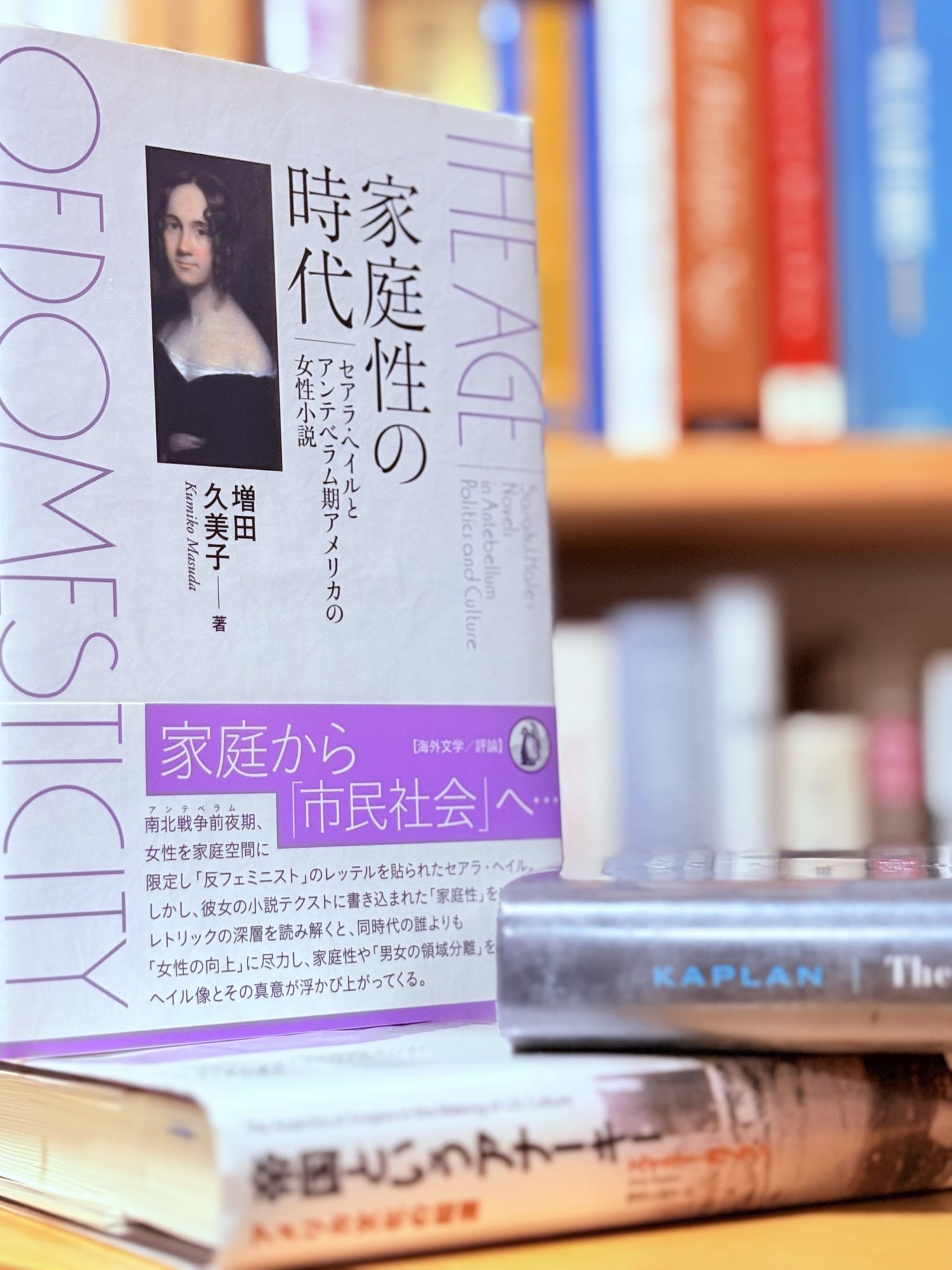

文学部 文学科英語英米文学専攻コース 教授:増田 久美子 Kumiko Masuda

一橋大学大学院言語社会研究科博士課程中退、博士(学術)。 専門は19世紀アメリカ小説です。「英語文学概論(アメリカ文学史)」や「比較文化」などの授業を担当しています。山歩きと馬と犬が好きです。

- 目的・内容

- 19世紀アメリカ小説の「おば」とは?

近代アメリカ社会とは、いわゆる「男女の領域分離」が「あたりまえ」になった時代です。女性の活動領域が家庭という私的空間に限定され、家事や育児を担うこと、つまり「母親であること(motherhood)」が、白人中流階級女性の重要な役割として認識されていました。

ところが、この時代に書かれた小説(とくに「家庭小説」などの大衆的な作品)に注目すると、なぜか主人公の少女には母親がいない、という設定が多いのです。母親の代わりに登場するのは、血縁関係の有無にかかわらず、たいていの場合「おば」という立場の人物です。これはどういうことなのでしょうか。

- 展望・成果

- 女性作家の描く「おば」とジェンダー

19世紀アメリカ女性作家による小説の「おば」は、積極的に主人公の成長にかかわります。その背景には、「男女の領域分離」がますます支配的になる社会において、母親は無力化するという問題がありました。その母親に代わって「おば」が「共和国の子どもを社会化する」役割を担うようになり、共和国の伝統的価値観を伝え、次世代の共和国市民の育成を影から支えました。ですが、具体的に作品を検証すると、たんなる伝統だけではなく、もっと革新的なことを「おば」たちは若い人びとに伝えようとしたことがわかってきました。それは「男女の領域分離」を揺るがす新しいジェンダー思想でした。

- 研究が生み出した成果・効果による社会への応用や実装の可能性など

-

小説に描かれた「おば」は、公私領域の境界線を自由に往来しながら、子育てや人びとのケアに従事する女性です。これまで注目されることのなかった「おば」の視点から作品を分析をすることで、アメリカ社会のジェンダーや階級といった問題についての考察をさらに深めることができると考えています。

現代社会では、ようやく「子育ては母親だけがやるべきこと」という認識が緩和されてきたようにみえます。ですが、まだまだ母親への圧力は重いでしょう。おそらく「おば」は、母親たちを助け、子育てを私的空間から開放し、柔軟な子育てのあり方を教えてくれる鍵なのではないかと思います。

- キーワード

-

#アメリカ女性作家 #「おば」の文学 #男女の領域分離 #家庭性 #アンテベラム期の文化